Hubo que sacar al laurel para que entrara el almácigo

Una de las frases que mejor resume las dinámicas de la coexistencia en Dominicana es «el que se quilla, pierde». Este no es un país para seguir las reglas y esperar un desenlace favorable; solo quien da con el equilibrio flexible entre saber cuándo insistir y cuándo ceder encuentra el éxito del otro lado. Como artista, Yoel Bordas se la pasa viendo y viviendo esos malabares mentales. Para facilitarse el proceso, les ha apodado «estructuras blandas».

Ellas le ayudan a resguardar su sentido muy propio de la masculinidad en un entorno que aplaude la agresión en espacios supuestamente estructurados, como el aula, la vida en familia o los roles laborales. Ellas le permiten entender que no siempre se aplaude la innovación, contrario a lo que sucede en otras latitudes. Y sin embargo, ellas también le sorprenden, demostrando que una acción que en principio puede parecer depredadora en realidad esconde una decisión concienzuda, pensada a largo plazo. Las estructuras blandas, aunque moleste, tienden a ser de doble vía.

Esta exposición es una exploración, sobre medios muy diversos, de lo que Yoel llama «un terreno blando que se traga las estructuras», pero que también es tierra fértil para las ventajas, al no tener límites claros. Los suyos terminan donde ya hace rato comenzaron los de otros… y el que lo acepta, gana.

Rab Messina

Hubo que sacar al laurel

El estudio de Yoel queda justo al lado del nuevo parque Urbanización Fernández, habilitado por la Alcaldía del Distrito Nacional en 2023. Desde esa tercera planta antes solía ver el follaje abundante no solo dentro del perímetro del hoy parque, sino también en un solar contiguo ubicado entre su edificio y el nuevo espacio público. Como parte del proyecto, la Alcaldía sustituyó esos copiosos árboles por unos poco frondosos, esparcidos de forma irregular. Como ciudadano preocupado, Yoel hizo la diligencia de encontrar a los responsables para obtener una explicación.

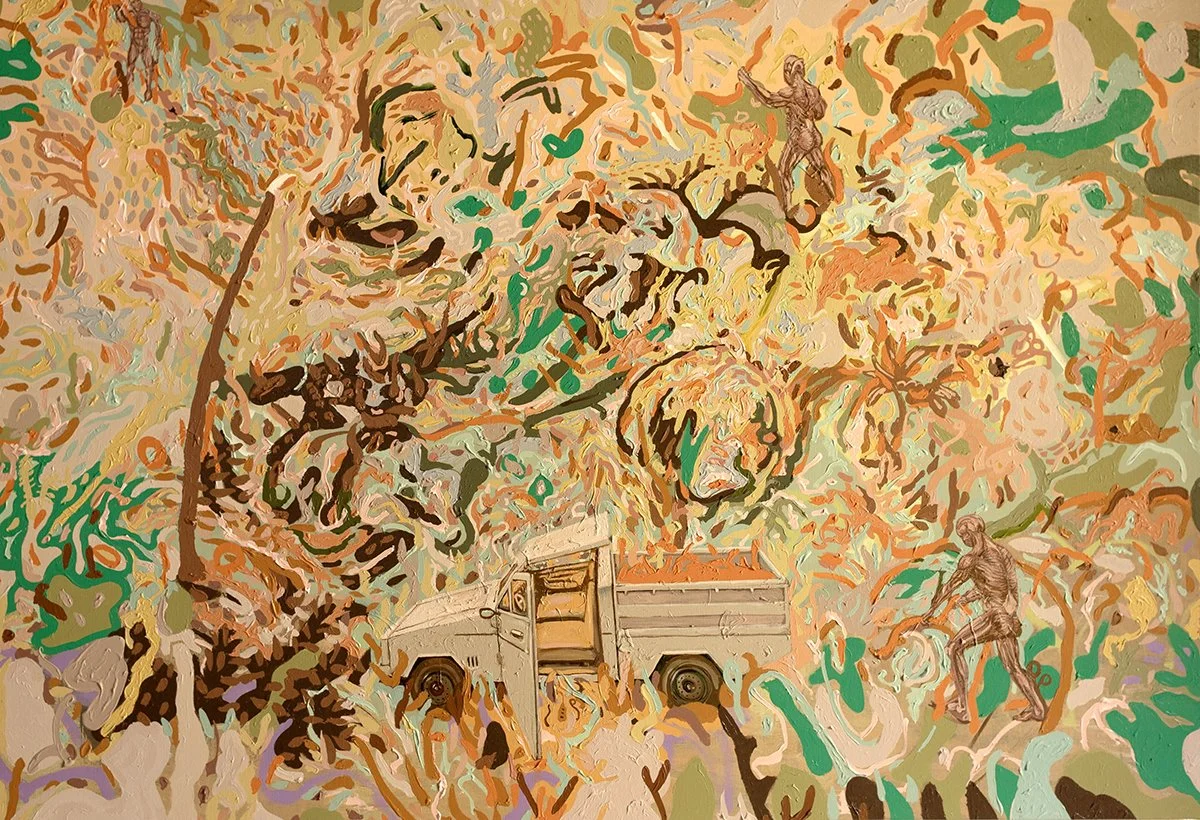

Los responsables eran los empleados de la Dirección de Gestión Ambiental de la institución. La cabeza de la misma, el arquitecto Luis Alejandro Pérez, le explicó el porqué de la decisión. Ese vedado, dejado a su suerte desde hace 25 años cuando se concibió como una solución de drenaje pero terminó como vivero municipal, había quedado poblado por plantas que la naturaleza misma había ubicado ahí, incluyendo un enorme laurel. Pero la naturaleza no tiene por qué seguir nuestro plan de urbanismo: el laurel, sucede, es una especie invasora cuyas raíces crecen hacia los lados, alcanzando un tamaño hasta mayor que su copa. Con el tiempo, esto puede levantar cimientos y convertirse en un riesgo. Luis y su equipo tomaron entonces la decisión arriesgada y poco agradecida de hacer el corte en el presente para asegurarle al vecindario un mejor futuro: extirpar a las plantas silvestres depredadoras para insertar opciones más compatibles con el uso de un parque en medio de una ciudad en crecimiento. Tan solo remover el tremendo laurel requirió un proceso delicado de deshojamiento, dos grúas y todo un andamiaje. Pero hubo que sacar al laurel para que entrara el almácigo, una especie nativa de raíces verticales, de rápido crecimiento y resistente a huracanes. En los ocho meses que las decenas de almácigos tienen en su nuevo hogar, muchos ya alcanzan los ocho pies de altura; se prevé que en cinco años ese coto, que albergará un cuartel de bomberos, pueda estar tan frondoso como Yoel lo veía desde su estudio antes de la intervención.

Yoel mismo entendió que lo que desde fuera parece una acción descabellada puede en realidad ser una decisión tomada con conciencia, pero cuyos frutos no se ven a corto plazo. Las estructuras blandas, después de todo, no tienen fecha límite. En efecto, hace unos años el mismo Luis Alejandro se quejaba de muchos proyectos que, como ciudadano, percibía como acciones descabelladas. Por eso, en la treintena y con toda su vida previa en el sector privado, decidió entender en carne propia qué estaba detrás de esas decisiones, y se comprometió a llevar sus preocupaciones al sector público. «Estaba cansado de estar de aquel lado hablando disparates», explica. «Y me dije: ‘Déjame ver si yo puedo hacerlo’». Y así, comprendiendo los tirones y jalones de la mayor de nuestras estructuras blandas, lo hizo.

En tonos Sephia

Cuando hacia 1990 Corea del Sur se propuso mejorar su oferta automovilística nacional, el gobierno le planteó una estrategia a Hyundai y Kia: iban a recibir subsidios estatales solo si se lanzaban a competir en el mercado internacional, donde los consumidores tenían muchas más opciones que en territorio local. La teoría era que si aguantaban la presión, buscando innovar en vez de copiar, y llevaban esas lecciones aprendidas a sus departamentos de Investigación y Desarrollo, podrían en un par de décadas estar produciendo modelos líderes en sus categorías. En 1993 Kia entró a Estados Unidos con un sedán llamado Sephia, para competir con el Honda Civic y el Toyota Corolla; en 1994 le seguiría con un híbrido curioso entre un carro y una todoterreno, un modelo bautizado como la Sportage. Tras tantear una entrada en Dominicana en este siglo, para 2023 los vehículos coreanos ya tenían un 13.5 por ciento de la tajada del parque vehicular nacional, por encima de los autos estadounidenses y los europeos —solo superados, claro, por la preferencia histórica por las marcas japonesas—. Hoy el binomio Hyundai-Kia está entre los cinco primeros lugares en ventas a nivel mundial. Para los coreanos del sur, que llevan la pobreza extrema en el espejo retrovisor, ver una Tucson o hasta un Sonata andando por autovías extranjeras es un motivo de orgullo patrio.

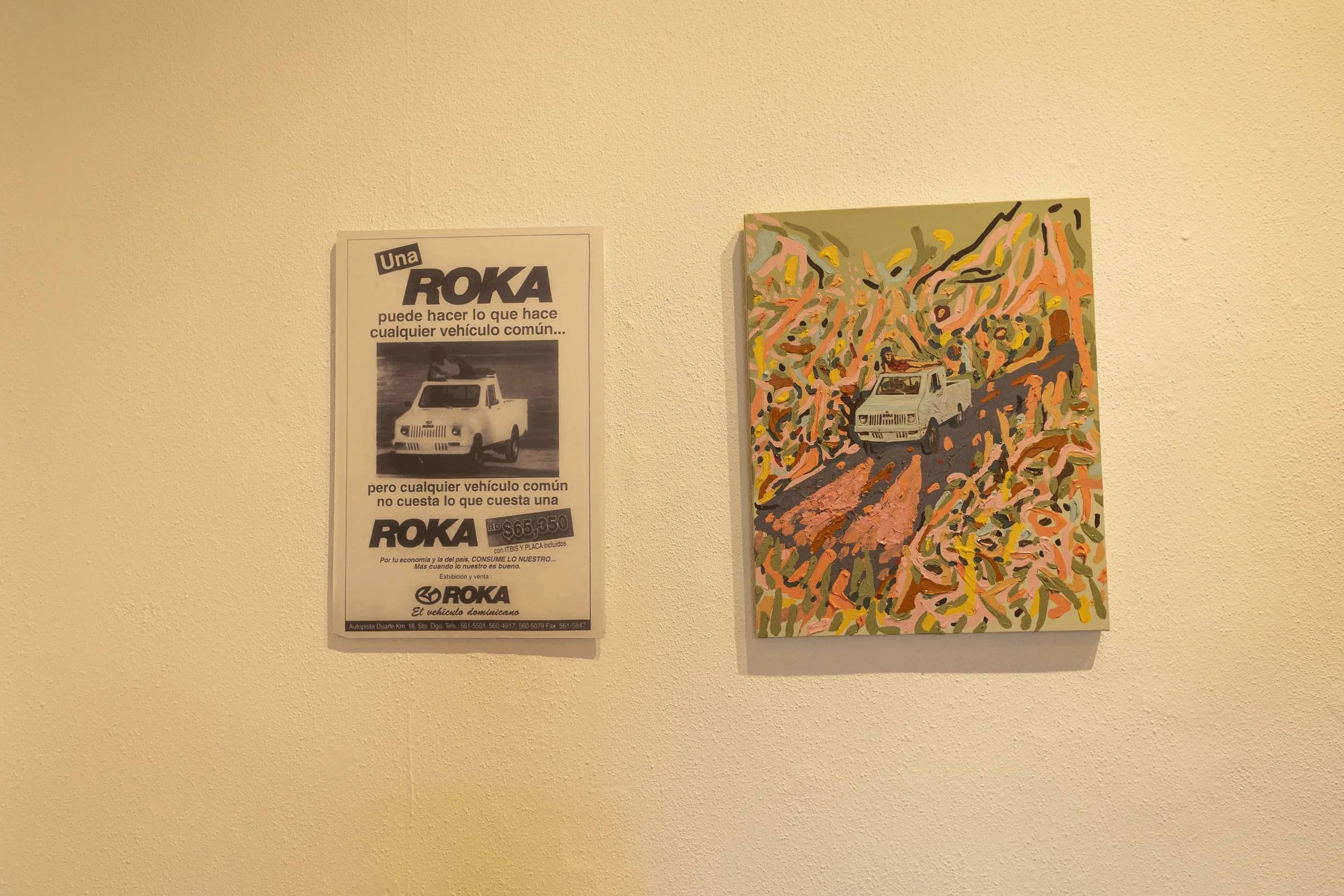

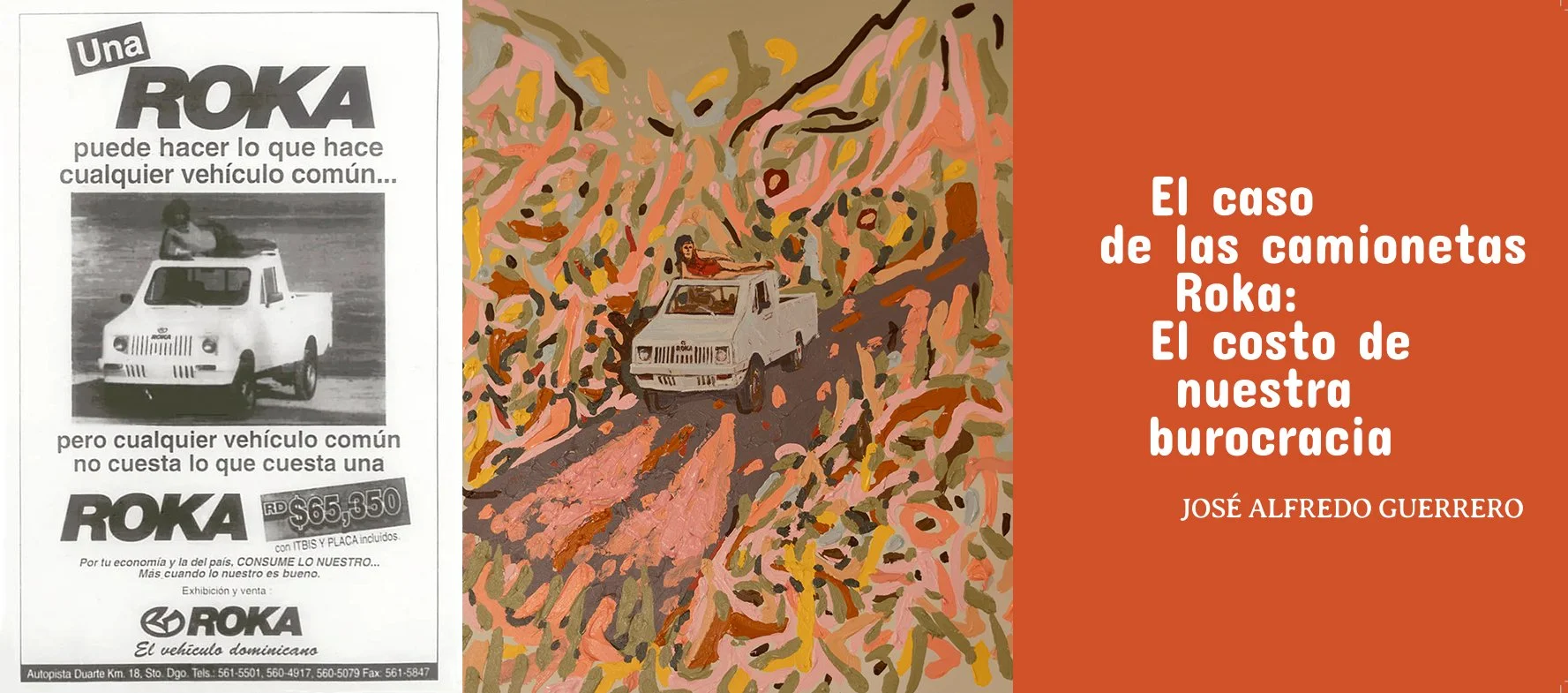

La Roka, una primera propuesta de vehículo dominicano producido en serie más o menos para la misma fecha en que los coreanos buscaban desembarcar en el continente americano, no recibió tal generosidad estratégica de parte de su propio gobierno. Las estructuras blandas, como argumenta el artículo que se encuentra en el escritorio cercano a esta pared, a veces son muy rígidas. Con una economía predominantemente orientada hacia los servicios y la materia prima, los dominicanos todavía no tenemos la dicha de que un producto de alto diseño y manufactura compleja ande en otros países hablando bien de nosotros.

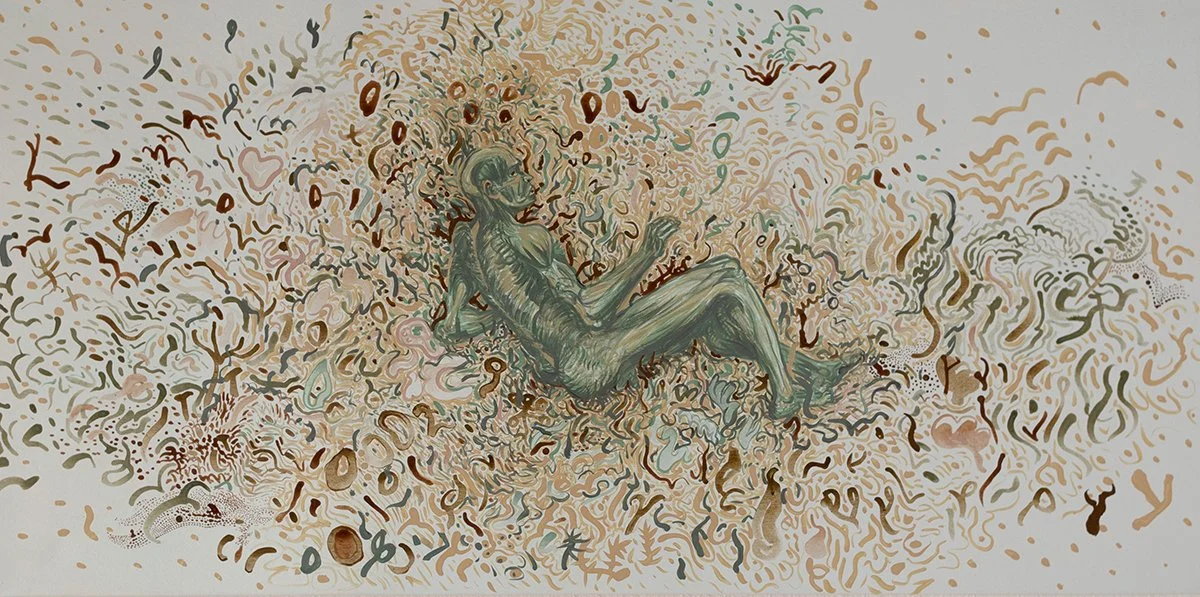

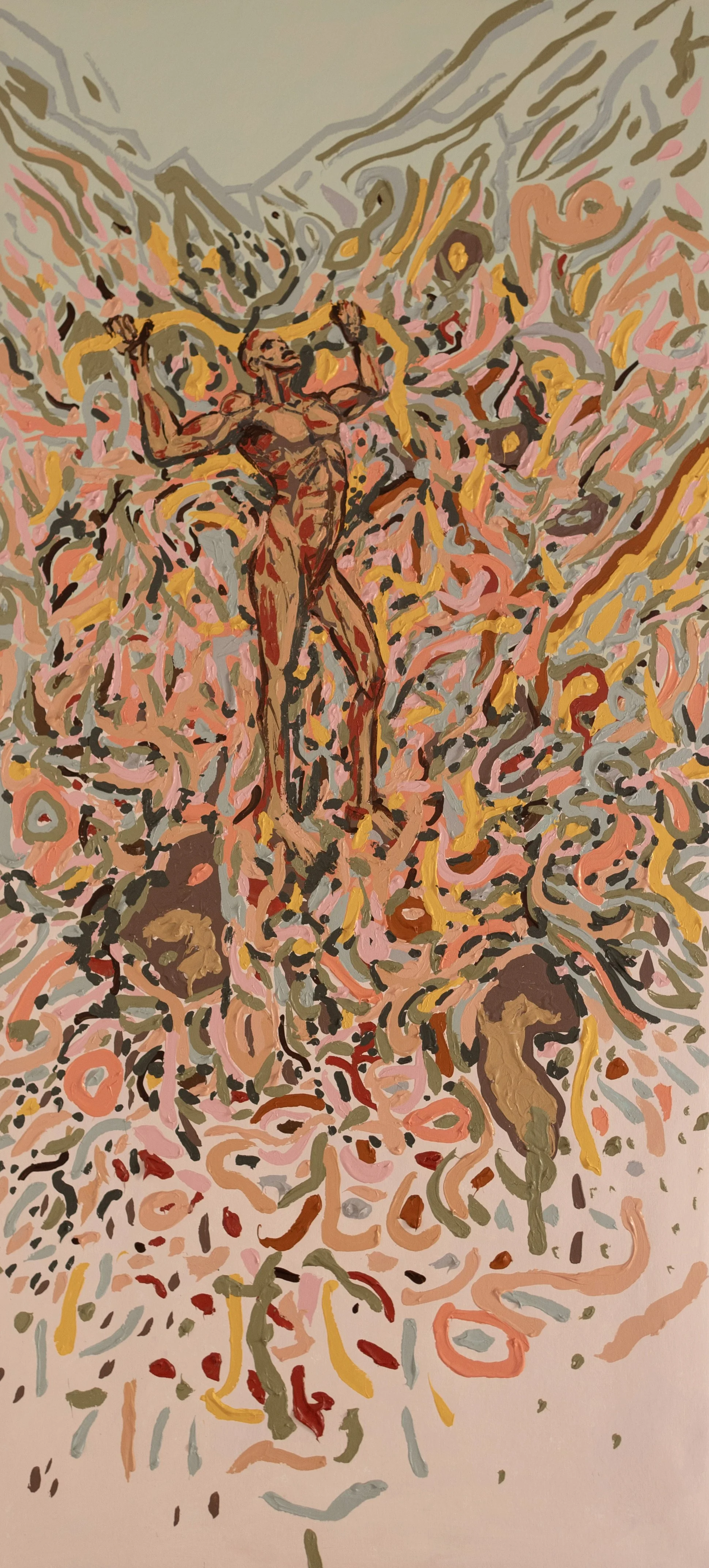

Ser suave

Entre 2001 y 2003, Yoel fue estudiante de Bellas Artes e Ilustración en Chavón La Escuela de Diseño, en su campus de La Romana. Entre esos dos años en los que pasó de ser un artista en ciernes a un artista formado, fue moldeado por el mítico método del centro educativo. Pero no siempre estuvo de acuerdo con el mismo: aquello de recurrir a la usanza militar de las órdenes gritadas en público para generar compromiso y responsabilidad entre los alumnos era «una vaina brusca, en el sentido de que te voy a corregir algo pero te voy a hacer sentir mal primero». Aun en esos momentos de perplejidad, él solo pensaba: «Esto no es necesario». Le parecía que una estructura blanda, más flexible, que estableciera un contrato implícito entre la confianza del maestro y la autoconfianza del pupilo, podía generar mejores resultados.

Ahora está poniendo esa hipótesis a prueba: desde 2018 es profesor de Dibujo contemporáneo y Dibujo anatómico en el campus de Santo Domingo, con alumnos que van del primer al quinto trimestre de la carrera. Se instruyó en pedagogía por cuenta propia, y ahora entiende mejor de dónde vino. «Me di cuenta de que yo no aprendí a través del estrés, sino de la relajación», concluye. Por lo tanto, en sus clases evita dar instrucciones con carga negativa, y en vez de eso privilegia la búsqueda calmada de soluciones, la entrada de la memoria muscular en vez de la ansiedad cerebral. Algunos docentes le tildan de «suave». Otros creen que es una persona sin estructura. Sin embargo, en las pruebas finales que evalúan contraste, línea, buen dibujo, buena anatomía y uso de símbolos de la forma más objetiva posible, sus alumnos salen victoriosos. «Hasta el que no sabía dibujar sale dibujando», dice orgulloso. Entonces, no es que Yoel sea una persona sin estructura… sino que es una persona que entiende en carne propia el poder de una estructura blanda dentro de un sistema tan rígido y autoritario como el educativo.

Hacerse una movie

No todos los artistas visuales dominicanos pueden permitirse ser artistas a tiempo completo. Yoel es uno de ellos. Hasta 2018 trabajó en el departamento de arte de una agencia publicitaria. Ese año, tras tocar puertas con portafolio en mano, comenzó a generarse un aliciente financiero que le permitió dejar el empleo estructurado: trabajar para producciones cinematográficas grabadas localmente. La Ley 108-10, conocida popularmente como la Ley de Cine, ha establecido los incentivos fiscales para el desarrollo de un subgrupo especializado a nivel local: los creadores de los sets de filmación, desde directores de arte hasta ejecutores. Yoel ha sido a veces pintor escénico, a veces productor de utilería, a veces ilustrador de sets. A falta de una homóloga corriendo en el sector artístico —la Ley de Mecenazgo apenas comenzó a gatear en 2023—, la Ley de Cine ha absorbido a muchos egresados de instituciones como Chavón y la Escuela Nacional de Bellas Artes que no encuentran un camino de carrera en un país con pocas galerías para asesorarles comercialmente, pocas residencias artísticas para costearles el tiempo de producción, pocas secciones especializadas en los medios locales para difundir su trabajo.

El trabajo de Yoel se puede ver casi anónimamente en producciones dominicanas como Liborio y El método, así como en varios de los proyectos internacionales que el país ha atraído. Él aspira a eventualmente vivir del arte. De su arte, el que lleva su firma. Mientras tanto, ofrece sus servicios a quienes hacen películas y no se hace la movie de querer ser un purista en una realidad como esta.

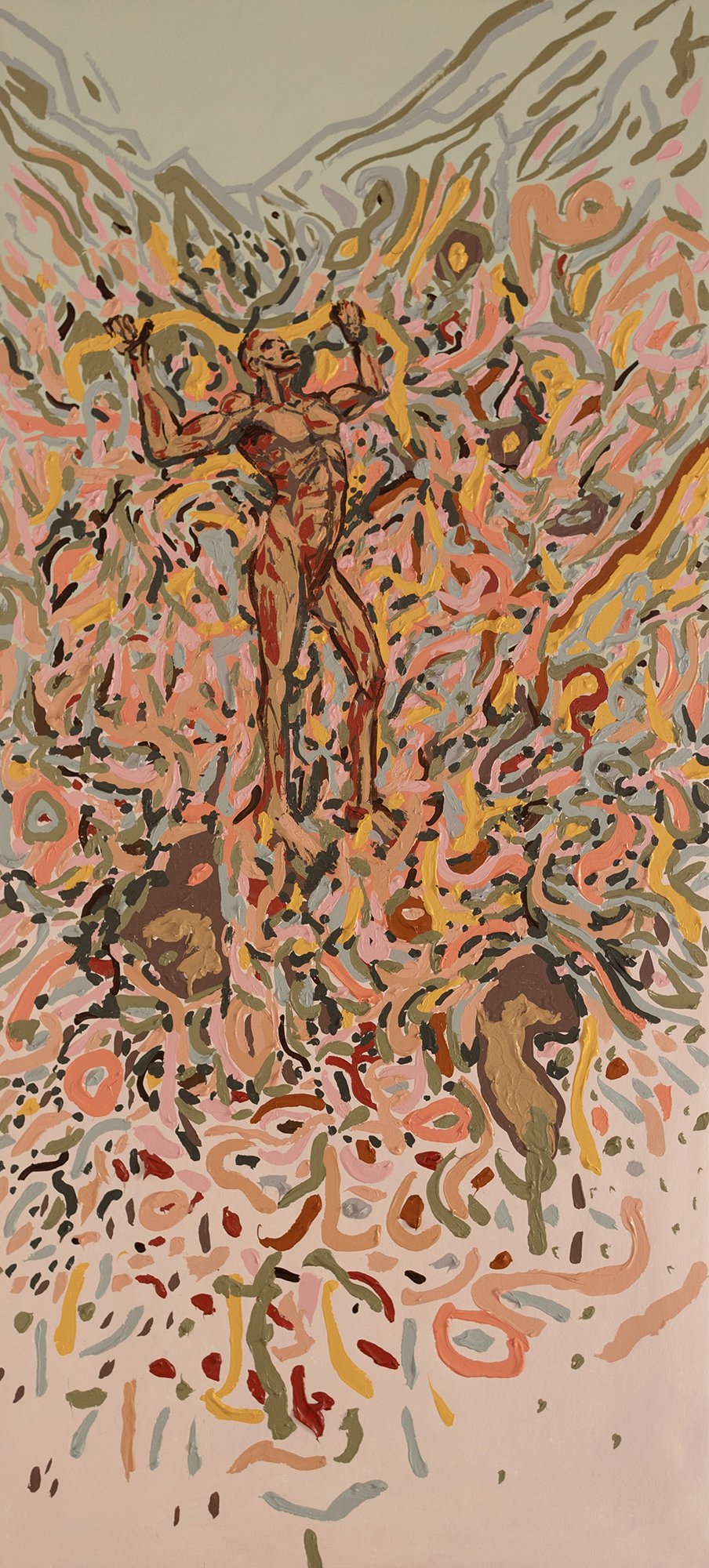

Menos masculino

A sus 43 años, Yoel es padre por matrimonio de dos jovencitos: Eduardo Sebastián, de 23 años, y Ana Katerina, de 16. Fueron un regalo de su unión con Adrielle, con quien ya tiene siete años de relación. «Ser padrastro es una estructura blanda: asumes un rol que no es biológico», explica. En Dominicana, percibe él, la palabra padrastro es sinónimo de pendejo: para muchos hombres, criar a los hijos de otro es una aberración que vulnera la valoración social de su masculinidad. De acuerdo al Centro de Estudios de Género de Intec, la masculinidad se lee «como un código cultural que rige dentro de un espacio determinado las normas y los ideales mediante los cuales los hombres se consideran más o menos hombres». Según concluyen los especialistas de la universidad, es un performance que muchas veces les angustia, pues asumen que es necesario para atraer la atención de sus pares y de una posible pareja. Sin embargo a Yoel, desde una postura que entiende que hacer las paces con el ego es la herramienta principal para una vida en paz, poco le importan las normas y los roles. «Adrielle tiene un trabajo estructurado y yo, que soy artista y me la paso pintando en un estudio, soy un pachá», bromea.

Ese reporte de Intec, el Estudio de masculinidades realizado en 2019, cita a los psicólogos Burnaford y Weaver explicando que «ese constructo elusivo y tenue [...] se piensa como algo que se consigue y que, una vez conseguido, no está garantizado y es posible perderlo». Esa es la ironía de la precariedad de la masculinidad, sobre todo en países como este: quienes se obsesionan con no perderla ya la han perdido.